実耳測定による調整法2種とファンクショナルゲインによる調整

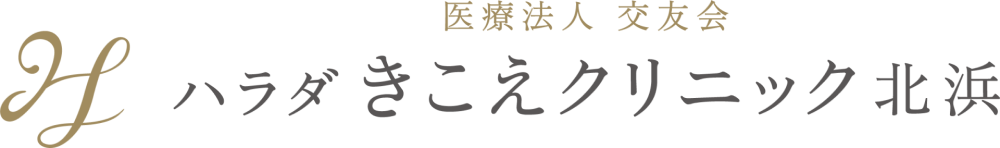

症例は上図に示すように比較的軽度の高音漸傾型感音難聴(高音になるにしたがって聴力が悪化)である。被験者に選んだのは、ラジオ音響技能検定2級のオーディオマニアで音響には詳しいからである。

上記の「方法」の補足

3つの調整法の1)は補聴器メーカーの用意した専用のソフトPhonak Targetに付属した実耳測定を行いながら自動調整する機能(Taget Match)を使用した調整法。2)は実耳測定を行う機器(AURICAL)をコントロールするソフトOTOsuiteを用いて実耳測定を行いNAL-NL2の処方式に合うように調整ソフトで調整する方法。

※注 NAL-NL2とは、オーストラリア国立音響研究所の National Acoustic Laboratory-Non Linearの略でデジタル補聴器のノンリニア調整の処方式である。DSLという処方式もあるが、NAL-NL2の方が国際的なスタンダードとなっている。

評価法

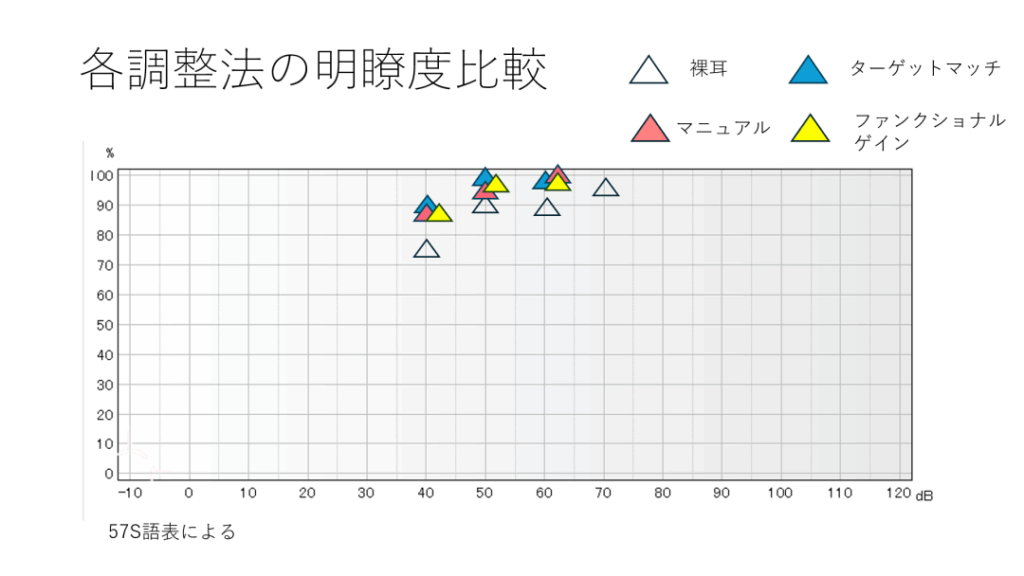

3種類の調整法で調整した結果を57S語表で聞き取りを行い、正答率を音声の音圧レベルとの関係を見た明瞭度曲線と聴こえ方の個人的評価をフリートークで行った。

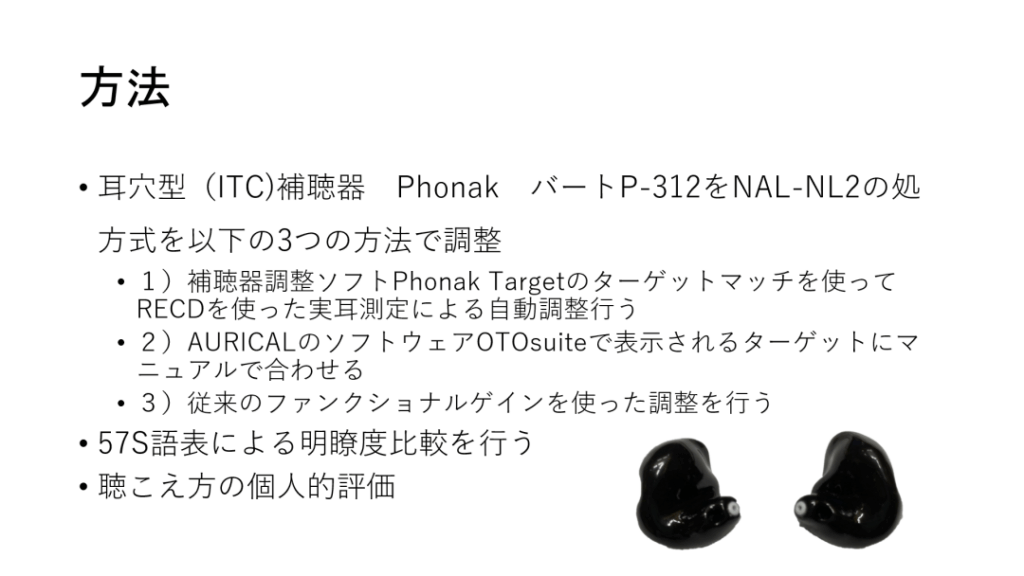

1)ターゲットマッチによる調整

図1はNAL-NL2でのターゲットレスポンス(点線)と補聴器の実測値のレスポンス(実線 赤が右で青が左)を表している。

※ターゲットはNAL-NL2の処方式で計算された目標値

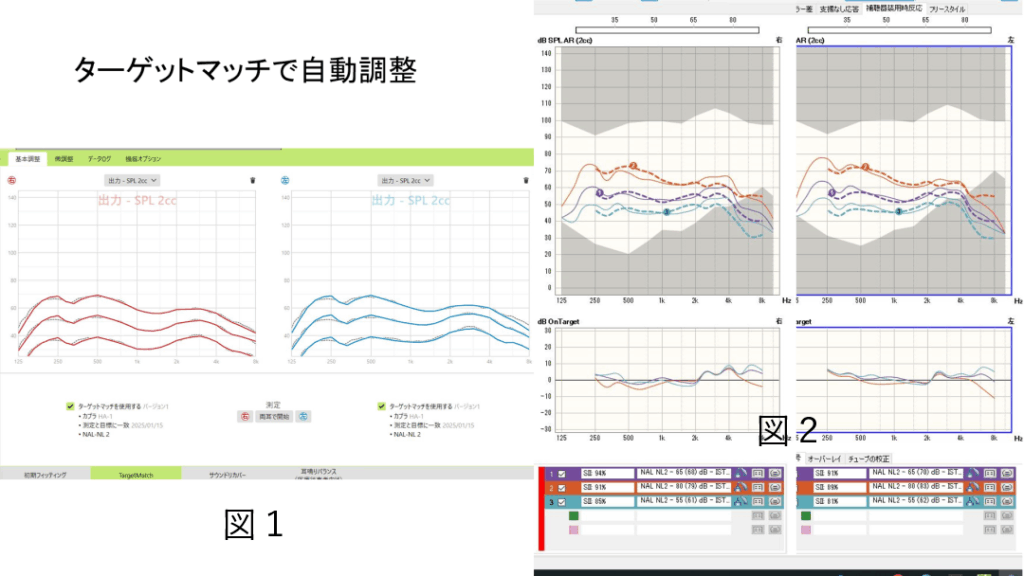

2)実耳測定でのマニュアルで調整

OTOsuiteのターゲット(図4の上の点線)に実測値(実線)をできるだけ一致するように調整用ソフトを操作した。図4の下の図はターゲットと実測値の差で0に近づくほど両者は一致している。

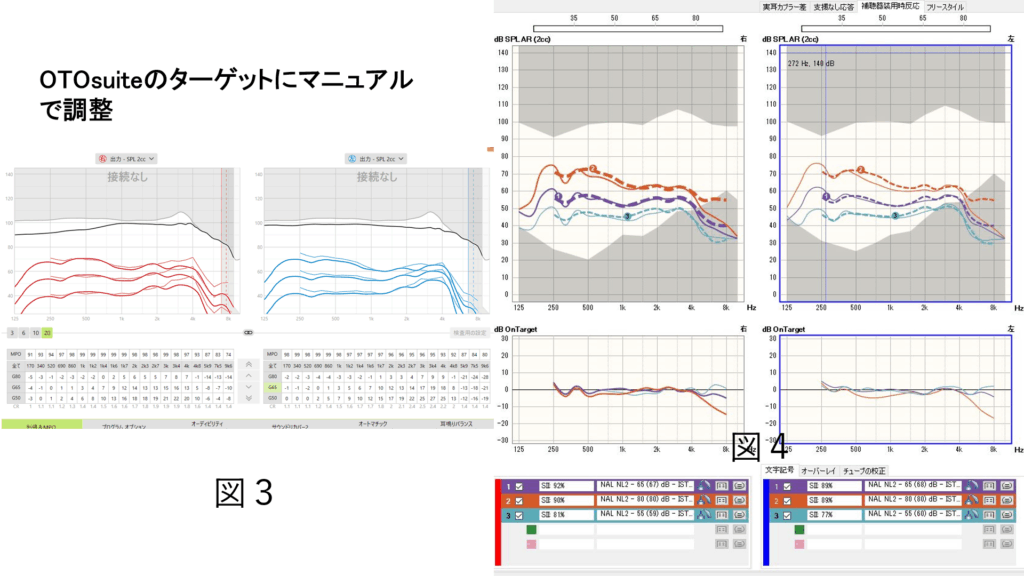

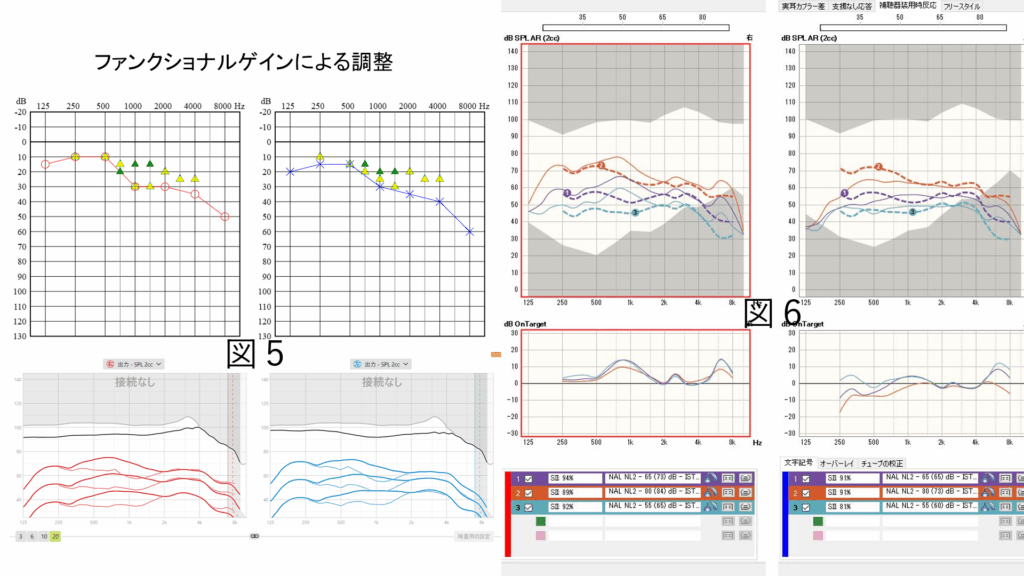

3)ファンクショナルゲインによる調整

ファンクショナルゲイン(補聴器挿入利得で補聴器装用時の音場での利得から域値を差し引いた値聴力の半分くらいが適当である。)による調整を図5上に示す。黄色の三角がファーストフィットの時の装用閾値で緑の三角が修正後の装用閾値である。ファンクショナルゲインが閾値の半分くらいになるように調整した。図5下は実測値とターゲットに特に中音部に乖離が見られる。図6のOTOsuiteの画面でも実測とターゲットに所々乖離がみられる。

結果

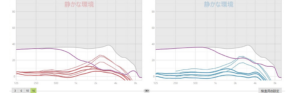

57S語表を横軸の音圧で発した場合の正当率を縦軸で表す。当然裸耳各音圧で最も成績が悪くなっているが各調整法で調整した補聴器を装用した場合は、確かに成績は向上しているが調整法の違いによる有意差はあるとは言い難い。もっと難聴が高度であれば差が見られたかもしれないが、高音漸傾型の軽度難聴では差がなかった。

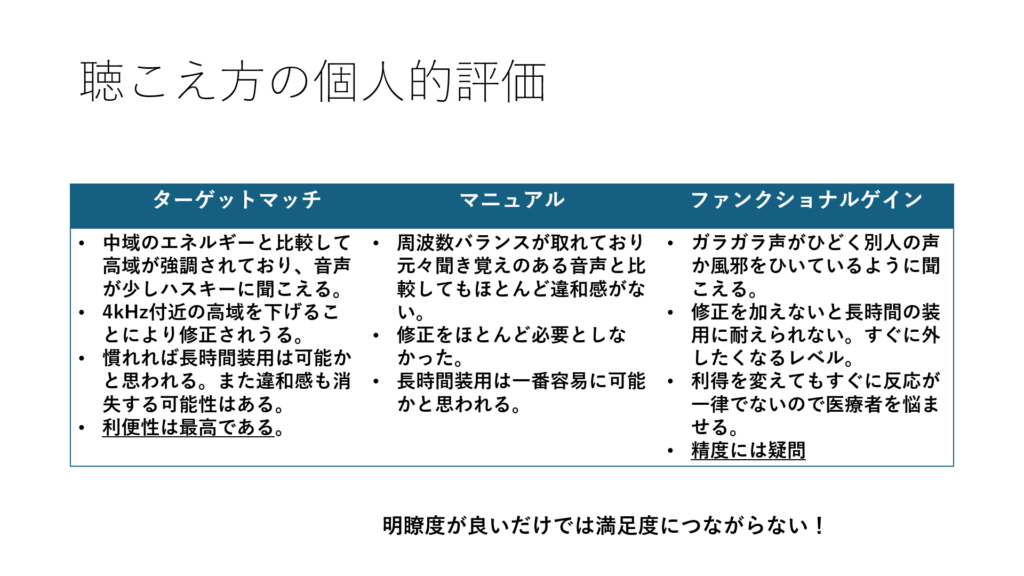

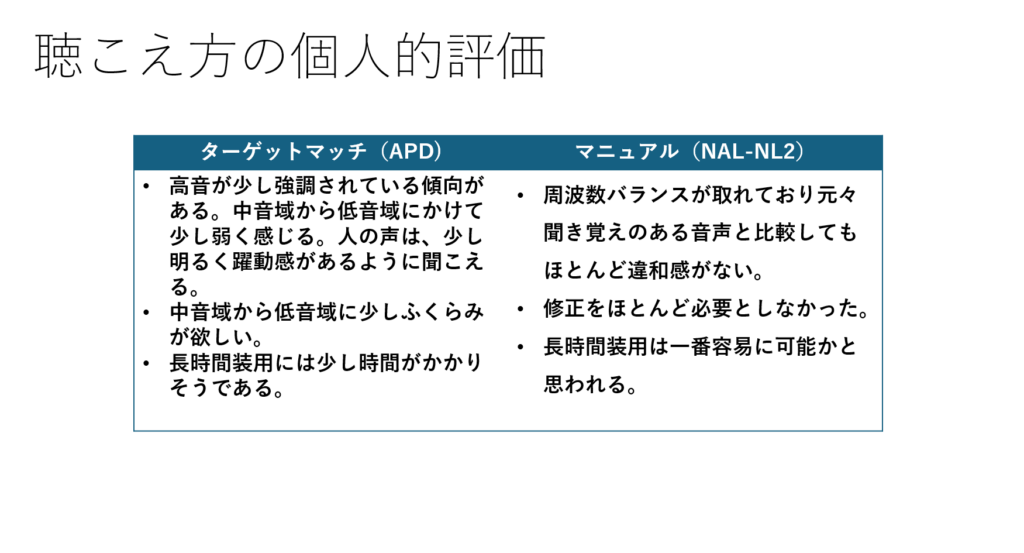

上の表は補聴器調整用ソフトの実耳測定での自動調整「ターゲットマッチ」とAURICALの付属ソフトOTOsuiteのターゲットを調整ソフトを「マニュアル」で調整したものと「ファンクショナルゲイン」が閾値の約半分になるようにマニュアルで調整した補聴器の試聴比較である。

「マニュアル」が最も聴感上優れた成績であり、最も自然で聴感上の疲労が最も少なくなっている。それに対し「ファンクショナルゲイン」による方法は、最も不自然で長時間装用が困難であった。「ターゲットマッチ」は「マニュアル」よりやや劣るという結果になった。明瞭度にほとんど差がなかったのに聴こえ方にこれほど差が出るとは意外であった。

別の処方式での評価

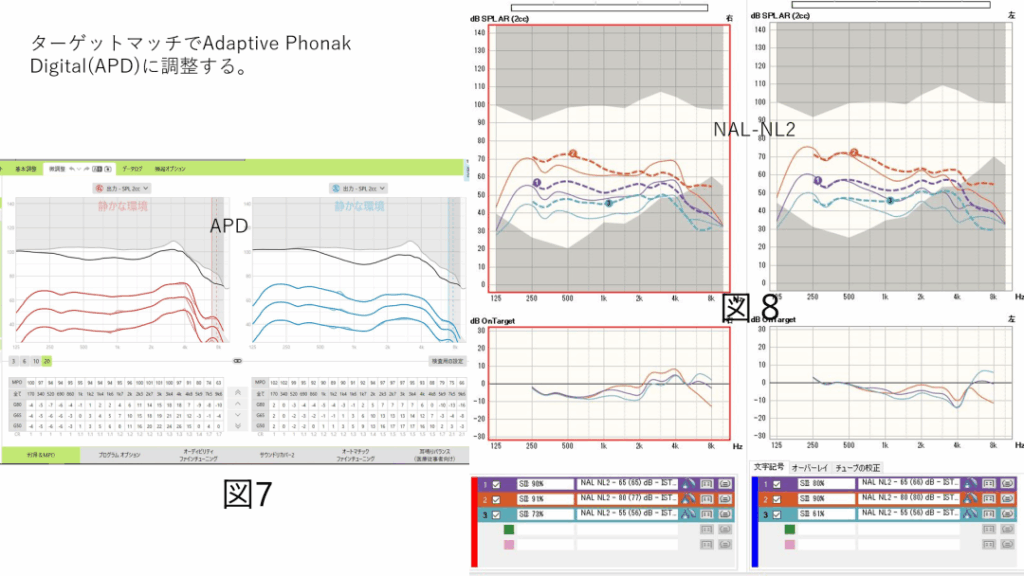

これまでは、実耳測定での調整を処方式をNAL-NL2で統一してきた。しかし処方式は、これだけではなく補聴器メーカーは自社製品に対して独自の処方式を推奨している。Phonakの補聴器であるのでAdaptive Phonak Digital(APD)という処方式でターゲットマッチを用いて調整を行った(図7)。OTOsuiteでその時の調整がNAL-NL2とどれほど異なっているのか実耳測定を行った(図8)。左右で結果が異なり右が高域強調、左が低域強調となっている。

Adaptive Phonak Digital(APD)での聞き取りの明瞭度

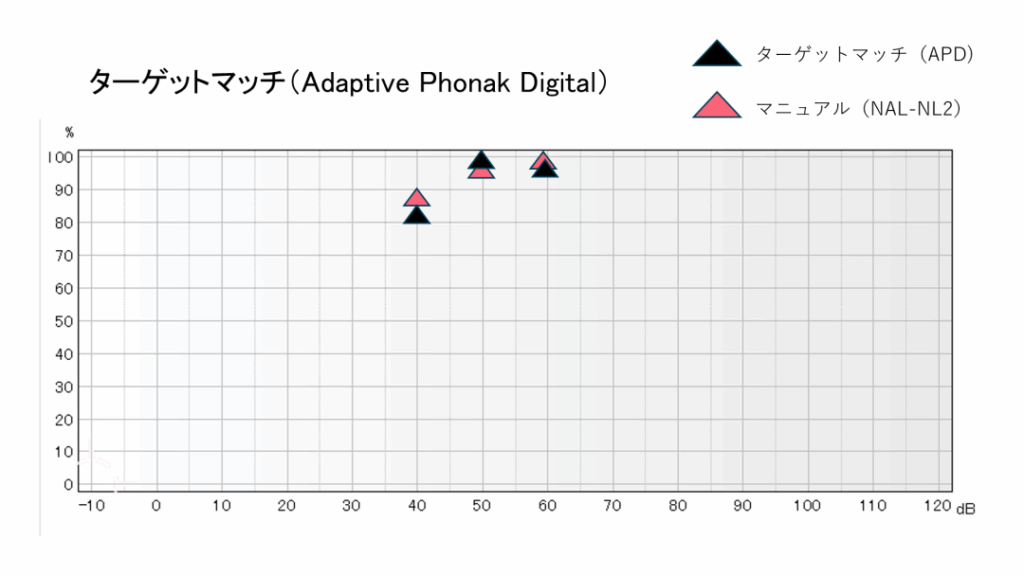

処方式Adaptive Phonak Digital(APD)をターゲットマッチで調整した補聴器とNAL-NL2の処方式をマニュアルで調整した(どちらも実耳測定)。両者に有意な差は見られなかった。

APDの処方式の方が少し明るく聴こえるが少しハスキーにも聞こえる。中音域から低音域にかけてもエネルギーが少し物足りない感じがする。長時間装用には少し慣れが必要かもしれない。マニュアルの調整は前回の実験の結果のコピーで比較のためにここに表示したものである。

結論と考察

今回の実耳測定は、外耳道に補聴器とプローブチューブを同時に挿入する直接測定する方法ではなく、外耳道と2ccカプラとの音響差(RECD)を求め、REIG(実耳挿入利得)=CG(カプラゲイン)+RECD-REUG(裸耳利得)という式からREIGを推定する方法をとった。この方法だと外耳道にプローブチューブの挿入はRECD測定の際に一度のみで済むのでこの方法を採用した。わが国では、実耳測定の普及率は5%にも満たないくらいであるが、今回の研究では、軽度難聴で語音明瞭度に調整法の違いによる明確な差は認められなかったが、聴感上の違いは顕著に表れた。語音明瞭度が良好なら補聴器は適合とみなされるが、それが決して満足度に直結することにならないことがわかった。実耳測定の有用性がはっきり認められる結果となった。

なお、この研究の要旨は第126回耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会総会・学術講演会 ランチョンセミナー15 「実耳測定を生かした補聴器診療」で口演した。